島津義弘(1535年 - 1619年)は、戦国時代から江戸時代初期にかけて活躍した薩摩の武将で、「鬼島津」として知られています。彼は数々の戦いで名を馳せ、特に1600年の関ヶ原の戦いでの「島津の退き口」と呼ばれる敵中突破が有名です。

島津義弘 猫神神社

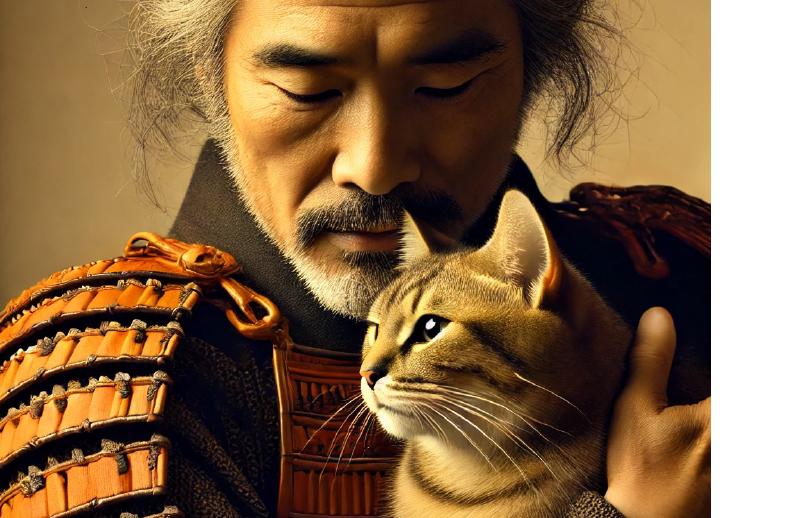

島津義弘(しまづ よしひろ)は、「鬼島津」として戦場での勇猛さで知られる一方で、猫を愛した武将でもあります。彼の猫好きは、単なる愛情を超えて、猫神神社の建立にまで繋がりました。猫神神社は、1602年に鹿児島市の仙厳園内に建立されました。この神社は、義弘が朝鮮出兵の際に連れて行った7匹の猫のうち、無事に帰国した2匹の猫を祀るために作られたものです。猫たちは、戦場で時間を測る「猫時計」としての役割を果たしていたとされていますが、実際には、義弘の猫に対する深い愛情から来ていたのではないかと考えられています。

猫神神社は、現在でも多くの猫好きの人々が訪れ、猫の健康や幸運を祈願する場所として親しまれています。猫に関連するお守りや御朱印が授与されるこの神社は、地域の文化的な価値も高く、猫を通じた観光振興にも貢献しています。

島津義弘の伝説的な戦い

島津義弘 泗川の戦い

泗川の戦いは、1598年に朝鮮半島で行われた戦闘です。この戦いで、島津義弘はわずか7,000の兵を率いて、約20万の明・朝鮮連合軍に立ち向かいました。この戦いの結果、義弘は38,000の敵を討ち取るという驚異的な勝利を収め、「鬼石曼子」(グイシーマンズ)と呼ばれるようになりました。この異名は、彼が敵にとって恐れられる存在であったことを示しています。

義弘の泗川での指導力と戦術は非常に高く評価されていますが、具体的にどのような戦略を使ったのかについては、正確な記録が少なく、不明な点が多いのが実情です。ただ、敵の大軍に対して冷静な判断と大胆な行動を取った義弘の姿勢は、戦国武将としての彼の名声を不動のものにしました。

島津義弘関ケ原

1600年に起こった関ヶ原の戦いで、島津義弘は西軍に属して戦いました。関ヶ原での義弘の行動は、「島津の退き口」として歴史に刻まれています。西軍の敗走が確実となる中、義弘はわずか300の兵を率いて敵陣を正面突破するという決死の撤退戦を行いました。この行動は、彼の勇敢さと部下を守るための強い責任感を象徴するものであり、戦国時代において稀に見る戦術的な成功とされています。

この撤退の際、義弘は「捨て奸」という戦法を用いました。これは、殿軍を務める者たちが犠牲になることで他の兵たちが安全に撤退できるというもので、義弘の家臣たちの犠牲により、彼は無事に薩摩に帰還することができました。ただし、これは江戸中期から語られた戦法なので、単純に正面突破した可能性もあります。

島津 関ヶ原 その後

関ヶ原の戦いの後、島津義弘は薩摩に戻りました。西軍の敗北によって島津氏の立場は危うくなりましたが、徳川家康は義弘の勇敢な行動を評価し、島津氏を取り潰すことはしませんでした。そのため、島津家は江戸時代を通じて大名家として存続することができました。この時期、義弘は薩摩に戻ってからも政治的な影響力を持ち続け、島津家の安定と発展に貢献しました。

また、関ヶ原の後、義弘は教育や文化の振興にも力を注ぎました。彼の武勇だけでなく、平和な時代における指導者としての姿勢も、彼の後世の評価に大きく影響しています。

島津義弘 性格

島津義弘は、戦場での勇猛さで知られる一方、非常に優しい性格でもありました。彼は部下やその家族に対しても非常に思いやりを持って接し、戦場では自らも一兵卒として共に行動しました。このような姿勢が、彼の部下たちからの厚い信頼を得ていた理由の一つです。彼は敵に対しても必要以上の残虐な行為を避けるようにしており、戦場における倫理観を重んじていたことが伺えます。

島津義弘 優しい

義弘の優しさを象徴するエピソードとして、彼が戦場に猫を連れて行ったことが挙げられます。これは猫の瞳孔を利用して時間を知るためとも言われていますが、実際には、彼が猫を深く愛していたためだとも考えられています。また、彼は家臣の家族にも気を配り、彼らの生活を支援することを惜しみませんでした。こうした姿勢は、戦国時代の武将としては異例とも言えるほどの優しさであり、彼の人柄の良さを物語っています。

島津義弘 ラブレター

島津義弘には、戦場から家族や愛する人々に宛てて手紙を書いたというエピソードがあります。戦場での厳しい生活の中でも家族への愛情を忘れず、手紙を通じて感情を伝えていたという彼の姿は、戦国武将としての側面だけ

島津義弘 特徴

島津義弘 死因

島津義弘は1619年に85歳で亡くなりました。彼の死因については、老衰が最も有力な説とされていますが、破傷風や腫れ物によるものという説も存在します。いずれにしても、戦国時代の激しい戦場を生き抜き、85歳という長寿を全うしたことは、当時としては非常に稀なことでした。

島津義弘 身長

島津義弘の身長については、193cmであったと伝えられています。当時の日本人の平均身長を考えると、非常に高身長であり、彼の戦場での存在感はその体格からも強く印象付けられたことでしょう。しかし、この身長についての正確性には疑問があり、一部の資料では異なる数値が示されることもあります。

でなく、温かい人間性を垣間見ることができる貴重な逸話です。これらの手紙は、彼がいかに家族を大切にしていたかを示すものであり、彼の愛情深い一面を現代に伝えています。

島津義弘 鬼 島津

「鬼島津」という異名は、島津義弘の勇猛果敢な戦闘スタイルに由来しています。彼は数々の戦いで巧妙な戦術を駆使し、敵にとって恐ろしい存在であり続けました。泗川の戦いや関ヶ原の戦いなど、数多くの戦場でその強さを見せつけ、彼の異名は敵からも味方からも畏怖と尊敬を込めて呼ばれていました。

また、「鬼島津」という名は、義弘がただ強いだけではなく、冷静な判断力と大胆な行動力を持ち合わせていたことを示しています。敵を圧倒するその戦術と、少数であっても大軍を打ち破る姿勢は、戦国時代において唯一無二の存在感を示していました。

まとめ

島津義弘は、戦国時代を代表する猛将として「鬼島津」として恐れられる一方で、猫を愛し、家族を思いやる優しい一面も持ち合わせた武将でした。泗川の戦い、関ヶ原の戦い、そしてその後の薩摩での生活を通して、彼は常に家臣や家族、さらには動物への愛情を忘れることがありませんでした。彼の多面的な人間性は、歴史の中で光り輝くユニークな存在であり、その物語は現代にも大きな教訓を残しています。